海纳策略

海纳策略

上世纪四十年代初的某一天,大鹏半岛海风微微,阳光明媚,渔船安稳停在岸边,似乎仍如往日一般宁静。但谁也想不到,这片宁静海域上,已经悄然酝酿着一场风暴。

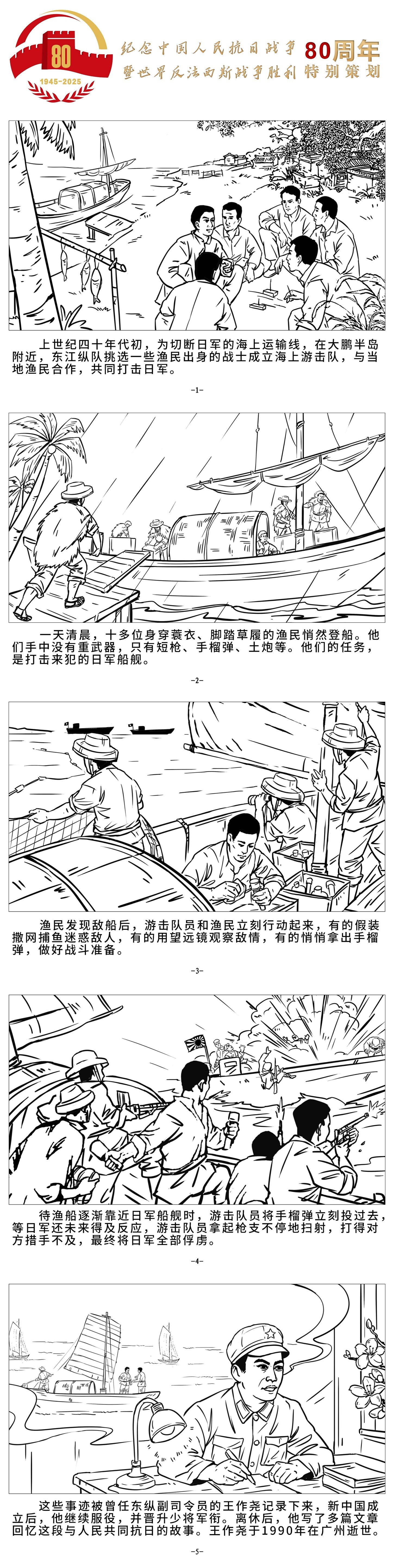

“当敌人因广九线被我们切断,开辟了从香港到台湾、菲律宾的海上运输线,我们也相应地在大鹏半岛两侧成立了海上游击队。”曾任东江纵队副司令员的王作尧在回忆文章中写道,游击队员最初是挑选一些渔民出身的战士,与当地渔民合作展开斗争。

清晨,太阳从海面上露出半个脑袋,十多位身穿蓑衣、脚踏草履的渔民悄然登船,他们中间既有身经百战的游击队员,也有熟知海洋情况的当地渔民。他们手中没有重武器,只有短枪、手榴弹、土炮等。他们的任务,是打击来犯的日军船舰。

远处海纳策略,忽然出现了陌生船只,富有经验的渔民判断是日军。

队员们立即散开,假装撒网捕鱼,却悄悄向目标接近。日军看到渔船,总想捞点便宜,大声呵斥让渔船开过去。这一来,真是正中下怀!

待渔船靠近敌船时,队员们突然对准敌船投掷手榴弹,从鱼篓中抽出枪支一轮扫射,打得日军措手不及,最终将日军全部俘虏。

用这样的装备和战术,游击队击毁过日伪军、海匪的十多艘木船,还俘获过香港至菲律宾航道上的三艘日军运输船。

在那片海上,船帆不只是谋生工具,而是伪装的战旗;渔民也不只是讨海为生的百姓,而是隐身海上的游击英雄。

这些战斗事迹被王作尧记录下来海纳策略,深深刻在心里。新中国成立后,他继续服役,1961年晋升少将军衔。他的堂侄王冠东说,离休后,王作尧写了多篇文章回忆那段与岭南人民共同抗日的往事。他一生秉持军人本色,要求家族后人要胸怀国家、为人民服务。

1990年7月3日,王作尧在广州逝世。

曾任东纵副司令员的王作尧

【总策划】孙国英

【顾问】杨炳峰

【统筹】阮志峰 梁燕

【策划/文案】武海林

【执行】武海林 雷怡 李佳航

【绘创】知识空间

【来源】《东莞抗日实录》海纳策略

大牛证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。